Consulta indígena en las sombras: la fórmula para esconder las reales intenciones

por El Mostrador

6 años atrás 6 min lectura

10 mayo, 2019

Toda consulta podría entenderse como un acto de buena fe, sin embargo, detrás de esta pueden ocultarse intenciones cuestionables, especialmente cuando se estructura en las sombras. En ese sentido, no basta con que el Gobierno haya informado hace ya unos meses que se realizaría una consulta a los pueblos indígenas, pues es como recibir una invitación a una fiesta sorpresa a última hora, de cuyas características uno se informa cuando ya se está en el lugar.

Hoy asistimos nuevamente a un proceso de consulta que adolece de sendas falencias en el procedimiento y claramente no garantiza el consentimiento libre, previo e informado de los indígenas. Hemos sido informados que el proceso parte el 22 de mayo y, al parecer, los únicos que saben los temas a consultar, la metodología, la organización y la forma de participar, son el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, y su equipo.

La consulta –como ha sido planteada en el D.S. Nº 66 de 2013 del Ministerio de Desarrollo Social– no cumple con los estándares establecidos en el Derecho Internacional y tampoco con las condiciones que respecto de ella han determinado numerosos pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El mismo Comité de Derechos Humanos de la ONU el año 2016, indicó que le sigue preocupando que los pueblos indígenas no sean consultados, previamente, en el proceso de adopción de decisiones respecto de cuestiones que afectan a sus derechos y que todavía no se haya establecido un mecanismo efectivo de consulta y participación indígena, de acuerdo a las normas internacionales.

El ministro se contradice completamente en una entrevista del viernes 3 de mayo, donde dijo que la Ley Indígena no establece un total de tierras a devolver, de tal manera que estima que no es materia de la consulta agregar la pregunta sobre un catastro de tierras indígenas. Muy por el contrario, si este dato no existe, debería agregarse a ese cuerpo legal, cuestión que podría beneficiar a los pueblos indígenas. Con ello deja absolutamente claro que la consulta que se busca realizar fue preparada para beneficiar a mucha gente, excepto a comunidades indígenas, por cierto.

En efecto, esa declaración alude a la consulta que había implementado el primer Gobierno de Sebastián Piñera. En que el Decreto N° 66 le pone una camisa de fuerza al Convenio 169 de la OIT, porque limita el ejercicio de derechos, entre ellos, el de consulta. Ese proceso se reiteró en el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, sin cambios sustantivos.

Si presuponemos la buena fe, una consulta no es intrínsecamente mala, salvo que en su diseño e implementación se oculte la intención de transformarla en un mero acto formal, sin condiciones básicas de transparencia y legitimidad.

Por otro lado, llama poderosamente la atención que el ministro Moreno vuelva a quedarse en la superficie de la cuestión indígena, sin alcanzar el fondo de la solución. Como ejemplo, propone flexibilizar el uso de la tierra indígena para fines particulares, olvidándose completamente que el sentido de la “propiedad privada” para un indígena tiene connotaciones que dicen relación con su modo de entender el “Buen Vivir”, que siempre se refiere a la comunidad y no al puro beneficio individual.

En todo caso, el ministro persevera en su error, pues existen postulaciones a tierras de modo individual y hay indígenas que reciben tierras de esta forma. Lo que sí se impidió es que las tierras se dividieran para imposibilitar lo que ocurrió con la Ley de 1927, que permitió la división de las tierras indígenas, lo que tuvo como consecuencia la pérdida de 1/3 de las 536 mil hectáreas devueltas mediante «Títulos de Merced», lo que representa el 5% de los 10 millones de hectáreas que poseía el pueblo mapuche a la firma del Tratado de Tapihue de 1825 con el Estado de Chile.

También olvida a los indígenas urbanos de la Región Metropolitana, que sobrepasan los 650 mil, más del doble que los que habitan en La Araucanía, porque no se considera que el pueblo mapuche no es una población indígena rural, sino que tiene una realidad nacional. En ese sentido, se repiten los mismos procedimientos que han fracaso en los 30 años de una “democracia” que aún parece protegida, esta vez por actores políticos de todos los colores.

En definitiva, nada indica que el contenido de la consulta –que busca modificar la Ley Indígena en algunos aspectos– resuelva el problema político, económico y territorial de los pueblos indígenas.

Más allá de los cambios necesarios que se requieren, el problema no está radicado en la ley, sino en la carencia de una infraestructura política del Estado para resolver su deuda histórica con los pueblos originarios. Esa deuda es muchísimo más que tierras o dinero, se trata de la dignidad de pueblos que han sido sistemáticamente excluidos y condenados a la pobreza.

Para nosotros, el parámetro de medición de la calidad de una política referida a los pueblos indígenas está radicado esencialmente en el Convenio 169 de la OIT. Al respecto, el mismo ex relator especial de la ONU, Rodolfo Stavenhagen, subrayó la brecha entre la proclamación de principios y los hechos verdaderos. En efecto, Chile ratificó este convenio en 2009 y su aplicación efectiva es aún un sueño.

Ese convenio tiene un especial énfasis en los derechos a tierra y a territorios indígenas. Además, el mismo Comité de la ONU pide al Estado que “redoble esfuerzos para garantizar el pleno derecho a las tierras ancestrales de los pueblos indígenas”.

A diferencia de lo que señala este acuerdo, el ministro Moreno parece creer que, cuando no exista la posibilidad de devolución de tierras, se debe estar abierto a otras posibilidades. Una interpretación bastante singular, por decir lo menos, ya que las tierras despojadas al pueblo mapuche y a otros siguen ahí, esperando que vuelvan a sus legítimos dueños. En cambio, parece proteger a los empresarios agrícolas y forestales, que siguen usufructuando de esas tierras.

El ministro se contradice completamente en una entrevista del viernes 3 de mayo, donde dijo que la Ley Indígena no establece un total de tierras a devolver, de tal manera que estima que no es materia de la consulta agregar la pregunta sobre un catastro de tierras indígenas. Muy por el contrario, si este dato no existe, debería agregarse a ese cuerpo legal, cuestión que podría beneficiar a los pueblos indígenas. Con ello deja absolutamente claro que la consulta que se busca realizar fue preparada para beneficiar a mucha gente, excepto a comunidades indígenas, por cierto.

Participar de esta consulta es avalar un acto que no cumple con estándares internacionales básicos para su desarrollo y es por eso que no participaré en una acción que me parece contraria a los intereses de mi pueblo.

*Fuente: El Mostrador

Artículos Relacionados

Una visita al infierno fiscal de Macri

por Werner Pertot (Argentina)

9 años atrás 8 min lectura

Esos polvos trajeron estos lodos (2º capítulo)

por Luis Casado (Chile)

4 años atrás 4 min lectura

Bolivia: La posibilidad de un cambio histórico

por Carlos Iaquinandi Castro (SERPAL)

20 años atrás 13 min lectura

Chile: Reveladoras actitudes concertacionistas sobre Venezuela

por Felipe Portales (Chile)

10 años atrás 7 min lectura

La represión como negocio: Militarización fronteriza, niños migrantes y cárceles, caja para los amigos de Trump

por Aram Aharonian (Uruguay)

6 años atrás 11 min lectura

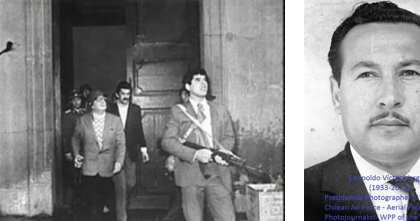

Las 100 fotos del siglo: La última foto de Allende, 18/100

por Marie-Monique Robin (Francia)

49 segundos atrás

09 de julio de 2025

En mi serie Las 100 fotos del siglo, dediqué un vídeo a la última foto del Presidente Allende, tomada en el Palacio de La Moneda mientras la aviación bombardeaba este símbolo de la democracia chilena.

No a la Normalización de la Ocupación de Palestina: Rechazo a la presencia de Tal Ben Shahar en Chile

por Red Chile-Palestina de Salud Mental

15 horas atrás

08 de julio de 2025

El 9 de septiembre, en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo, Santiago-Chile, está anunciado que un psicólogo estadounidense llamado Tal Ben Shahar, nacido en la Palestina Histórica Ocupada, quien trata temas como la “Felicidad”, vendrá a dictar sus charlas.

La ayuda como emboscada: la horrible nueva cara de la guerra de Israel en Gaza

por Eva Barlett (Canadá)

3 días atrás

06 de julio de 2025

«El régimen (israelí) está siendo juzgado por genocidio. Sus líderes están acusados de crímenes contra la humanidad. Israel está aislado. El régimen es ahora casi universalmente despreciado, al igual que lo fueron los regímenes nazi y del apartheid. La gente de todo el mundo está abrumadoramente del lado de Palestina. No se puede volver atrás del apartheid y el genocidio».

Gaza: Los indicios señalan que Israel utiliza de forma continuada la hambruna para perpetrar su genocidio contra la población palestina

por Amnistía Internacional (Chile)

6 días atrás

03 de julio de 2025

“Hay una crisis de leche en Gaza en general. Además, observamos que las madres recientes, como no comen adecuadamente o a causa del pánico, el trauma y la ansiedad, no pueden amamantar. Conseguir leche maternizada normal es una auténtica lucha. Pero si tu bebé tiene alergias, es casi imposible encontrar fórmulas especiales en ningún hospital de Gaza. Para los bebés, la imposibilidad de conseguir leche maternizada especial puede ser una condena a muerte”.